ジングルベ〜ル、ジングルべ〜ル、クリスマス〜♪

クリスマスソングが流れてくると、誰もが自然とワクワクした気持ちになってしまうクリスマス!

子どもから大人までみんなで楽しめるイベントですよね!

クリスマスはサンタクロースからプレゼントをもらえるということは知っていても、クリスマスの由来や起源、本当の意味などについてはご存知ですか?

この記事を読めば、クリスマスについての知識はバッチリです。

意味などを知って、家族や友人、恋人と今日は楽しいクリスマス〜♪を過ごしてくださいね!

1.「クリスマス」の起源や由来は?

クリスマスの始まりは聖書に記述されておらず、正確な年代は不明とされています。

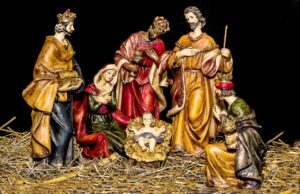

イエス・キリストは今から約2000年前、ユダヤのベツレヘムの馬小屋で、聖母マリアのもとに生を受けました。クリスマスは、イエス・キリストの誕生日であると答える人が多いのではないでしょうか。しかし、正確には「イエス・キリストの誕生を祝う日」とされています。

有力な説では2〜4世紀の古代ローマ帝国時代が起源であるといわれています。

その頃、ローマ帝国の東に位置するペルシアからミトラ教という宗教が伝わってきました。ミトラ教は太陽を信仰しており、一年で最も昼間が短くなる冬至の日に太陽は死に、その翌日に復活すると信じられてきたのです。

年に一度、冬至の時期に太陽の復活日として「光の祭り」と呼ばれる行事を行っていました。

すでに当時のローマ帝国では、冬至の頃にあたる12月25日には、農耕の収穫祭を行う習慣がありました。

当時、太陽神を崇拝する異教が大きな力を持ち、12月25日を太陽神を祭る祝祭日としていました。

2つの行事を合体させる形でキリストの降誕祭と結びついたといわれています。

キリストを光に例え、「光(太陽)の復活はキリストの復活」とすることで、宗教同士の対立を避けようとしたようです。結果として対立を回避するだけでなく、キリスト教を民衆に浸透させるきっかけとなり、12月25日をクリスマスとされました。

2.「クリスマス」の意味は?

クリスマスの表記は「Christmas」です。

Christ=キリスト、mas=ミサ(礼拝)という意味です。

クリスマスとは「キリストのミサ」という意味であり、キリスト教国ではキリストの降誕をお祝いする日です。

3.「クリスマスイブ」は何のお祝いなの?

クリスマスイブとは「クリスマスの前夜」ではないの?と思っている人が多いのではないでしょうか。

「イブ」とは英語の「Evening(夜)」と同じ意味の古語「Even」のことであり、「クリスマスの夜」のことなのです。

これには、キリスト教の前身にあたるユダヤ教の暦(ユダヤ暦)が大きく関わっています。ユダヤ暦では、日没が一日の変わり目とされています。日が沈んだ瞬間に、イエス・キリストの降誕をお祝いする日が始まります。

そのため、12月24日の日没〜25日の日没までが「クリスマス」となります。

現在のクリスマスイブは、すでにクリスマスに含まれている24日の日没から深夜までということになります。

さまざまな影響を受け使われ方が徐々に変化し、現在では「前日」という意味で定着しました。

4.日本にはいつ伝わったの?

クリスマスを日本に持ち込んだのは、かの有名な「フランシスコ・ザビエル」であると言われています。

1549年からイエズス会の宣教師として、日本にキリスト教を布教したザビエルは、1552年に山口県で降誕祭のミサを行ったことが日本におけるクリスマスの始まりとされています。

それ以降、徳川家康によるキリスト教禁教令などにより、クリスマスは一度途絶えます。

1873年(明治6年)に禁教令が解かれ、クリスマスが復活しました。しかし、この頃は一般庶民がクリスマスを祝うという習慣はありませんでした。

明治頃から庶民の間で再び普及し始め、信徒以外にもクリスマスにちなんだ物語や歌などが広まっていきました。

1886年(明治19年)に、横浜で創業した高級スーパー「明治屋」が、横浜に日本初のクリスマスツリーを飾り、1900年(明治33)には、銀座に出店して、クリスマス向け商品を販売し、建物にクリスマスイルミネーションを飾り話題を呼びました。

1910年(明治43年)に「不二家」がクリスマスケーキを販売、1919年(大正8年)には「帝国ホテル」が一般客向けのクリスマスパーティを開催し、日本でもクリスマスというイベントが認知されていきました。

1926年(大正15年)の12月25日に大正天皇が崩御し、後に12月25日が大正天皇祭(休日)と定められたことが、クリスマスの習慣がさらに普及する機会となりました。

昭和に入ると国民的イベントとなりました。

以上の経緯から、日本ではキリスト教とはほとんど無関係に、商業イベントとしてクリスマスが広まっていきました。

「クリスマスイブは恋人とロマンチックに過ごすもの」、「クリスマスの食事は外食やファーストフード」というのも日本独特のもので、これも企業が作ったイメージが定着した結果といえます。

日本では、小さな子どもがいる家庭では親がプレゼントを用意して、子どもが寝静まったころに枕元に置くのがお決まりです。また友人と集まりパーティを開いて陽気に過ごしたりもしますよね。

5.アメリカのクリスマスの過ごし方

多種多様な国の人が集まるアメリカでは宗教も様々ですが、最も多いのはキリスト教で信仰心も強く持たれています。

クリスマスは一年で最も大切にされており、当日はほとんどの街のお店は閉店し静かになります。

教会に出向いて祈りを捧げ、家族とゆっくりと過ごすのが一般的です。

遠く離れている家族や親戚も集まり家でご馳走を食べたり、クリスマスカードやプレゼント交換をします。

6.サンタクロースとクリスマスの繋がりは?

サンタクロースのモデルとなった人物は、4世紀ごろに存在したキリスト教の司教である「聖ニコラウス」です。彼は、子供が大好きで優しさにあふれ、特に両親のいない子供たちを助けていました。

「サンタクロース」という名称は、聖ニコラウスのオランダ読みである「シンタクラース」に由来すると言われています。

あるとき、適齢期の3人姉妹がいる貧しい家族は、お金がなくて姉妹を身売りしなければならないという話を聞き、可哀そうに思ったニコラウスは姉妹が暮らす家の煙突から3枚の金貨を投げ入れます。その金貨は暖炉の前に干してあった靴下の中に落ち、この金貨のおかげで身売りを避けることができ、結婚もすることができました。

このお話から、「サンタクロースは靴下にプレゼントを入れる」という文化が定着したと言われています。

もともと彼の命日である12月6日は「聖ニコラウスの日(シンタクラースの日)」としてプレゼントを交換し合う風習があり、これがクリスマス=サンタクロースからプレゼントをもらう日、となった歴史があります。

サンタクロースの話は、アメリカに移住したオランダ人の新教徒によって伝わり、クリスマスに贈り物をする習慣と結合し世界各国に広まりました。

6-1.なぜサンタクロースは「赤い服」なの?

十代の若さでミュラ(現在のトルコ)の司教となった聖ニコラウスですが、司教の服が赤いのは「命をなげうって人々を幸せにする」という意味で、血を流しても人々のために尽くす使命の色を表しています。

6-2.なぜ「ソリ」に乗っているの?

サンタクロース発祥の地は、冬の間雪深くなる北欧です。

北欧の国では雪ゾリに乗って移動する習慣があるためです。

6-3.なぜ「トナカイ」がソリをひくの?

北欧にはスカンディナビア半島を中心にして暮らしている「サーミ人」と呼ばれる先住民族がいます。「魔法が使える」という説もあり、そこから空を飛ぶということに繋がっているようです。

サーミ人はトナカイなどの動物と一緒に暮らしており、実際に移動をする時にソリに荷物を乗せてトナカイに引かせて長距離の移動をしています。

そのことから、犬ではなくトナカイが登場することは自然の流れであるということが分かります。

7.クリスマス飾りの意味や由来・起源について

7-1.クリスマスツリーはなぜ飾るの?

実は…クリスマスツリーは元々キリスト教とは関係がなく、古代北ヨーロッパのゲルマン民族間で行われていた「ユール」と呼ばれる冬至のお祭りが起源といわれています。

北ヨーロッパは夏が短く、冬はとても厳しい寒さであるため、太陽が早く出てきてくれるようにユールというお祭りを行っていたようです。

また、このお祭りでは森の木を切って家に運び飾るという習慣があり、その木の幹を燃やすことで太陽の光を想っていたと言われています。

そして北ヨーロッパの民族が南下し、ドイツなど他の地域にもこの習慣が伝わり、変化していったと考えられます。

クリスマスツリーに使われるのは、もみの木です。

もみの木は常緑樹で葉を落とさないことから、寒さの厳しいヨーロッパでは「永遠の命の象徴」として崇拝されてきました。

7-2.クリスマスリースの意味

クリスマスリースは、キリストが十字架にかけられたときに頭にかぶっていた柊(ひいらぎ)の冠が由来です。

柊は尖った葉の形が特徴的な常緑樹なので、「豊穣」や「魔除け」の願いを込めて玄関などに飾られるようになったそうです。

リースは、始まりと終わりがない円形であることから「永遠の愛と命」を願うものとされています。そしてリースの飾り付けに”松ぼっくり”や”どんぐり”が用いられるのは、豊作を祈願するアイテムでもあったためです。

7-3.クリスマスプレゼントの始まりは?

諸説ありますが、起源は古代ローマ帝国の伝統行事、サートゥルナーリア祭にあります。この祭りが行われる時期は冬の真っただ中です。

市民は長い冬の折り返し地点となる冬至の日に、蓄えた食材を使用しご馳走を作っていたそうです。このご馳走はご近所同士で分け合い、残り半分の冬の期間を元気で乗り切ろうという意味もありました。

この際に親しい人同士でろうそくや人形などのプレゼントを交換したのが、クリスマスプレゼントの始まりだとされています。

他には、東方で星を見ていた占星術の学者たちがイエスに捧げたものが、乳香(祈りの象徴。フランキンセンスの樹液を固めたもの、古代エジプトの時代には神にささげる香りとして珍重。)、没薬(死の象徴。樹木から分泌される、赤褐色の植物性ゴム樹脂。ミイラなど遺体の防腐処理として使用されることもある。)、黄金(王位の象徴)の贈り物であったといい、この3種類の贈り物がクリスマスプレゼントの由来であるという説、前述したサンタクロースのモデルとなった聖ニコラウスが困っている人へ贈り物をしたことが由来である説があります。

日本に初めてクリスマスプレゼントが登場したのは明治時代であり、当時のキリスト教団体が貧しい人々にお菓子、パン、おもちゃなどを詰め込んだものを渡したとされています。

7-4.ツリーの上に飾る星の意味

クリスマスツリーのてっぺんの大きな星の飾りは、トップスターと呼ばれます。

トップスターは「ベツレヘムの星」といわれる星をイメージしています。ベツレヘムとは、イエス・キリストが生まれたユダヤの村の名前です。

このベツレヘムの星は、イエス・キリストが生まれたことを東方の占星術の学者たちに知らせ、学者たちが道しるべにしたとされる星です。

人々を導くように大きく輝く星は、イエス・キリスト誕生の象徴として、クリスマスツリーの頂上を飾っているのです。

7-5.丸い玉飾りの意味は?

クリスマスツリーに彩りをプラスする赤や緑、ゴールドやシルバーなどの丸い玉飾りは、クーゲルといいます。旧約聖書に登場するアダムとイブが口にしてしまった「禁断の果実」であるリンゴを意味するという説があります。

リンゴは「知恵の木の実」とも言われ、家族の幸せや豊作に感謝しようという意味が込められて、クリスマスツリーに飾られるようになりました。

アダムとイブの話は、旧約聖書の「創世記」に記されています。そのお話とは…

神様は、天地を創り終えた6日目に、土をかたどりアダムという人間を創り、 アダムの肋骨からイヴを創造しました。 2人はエデンの園で暮らしており、そこには木の実などが実っています。 園の中央には、「知恵の樹」と「生命の樹」を生やしました。 神様から、知恵の樹の実は「食べると必ず死んでしまう」として禁じられていました。 あるとき悪魔・サタンの化身である蛇から誘惑され、イヴは禁断の果実を口にしてしまいます。 アダムにもそれを進め、同じように食べてしまったのです。 神様から「食べてはいけない」といわれていた禁断の果実を口にした2人からは、 無垢が失われます。そして自分たちが裸であることに気付きました。 それまでは全く気にならなかったはずなのに、恥ずかしいと感じるようになったのです。 そのため2人は体の局部をイチジクの葉で隠しました。 約束を破り禁断の果実を口にしたアダムとイヴは神様に見つかり、 エデンから追放された先は、失楽園です。 失楽園では女性に子を産む際の苦しみが、男性には食べ物を得るためには土を耕し、 生涯働く苦しみを、神の怒りをかった蛇は地を腹で這い歩く生き物にされてしまったのです。 禁断の実を食べたことでエデンのような暮らしではなく、 苦労や苦痛を伴う生活を余儀なくされたのです。

7-6.杖の形をしたキャンディの意味は?

正式名は、キャンディケインといいます。

ケインとは英語で「杖」を意味し、羊飼いが羊を導く時に使う杖を表現しています。

この杖にはイエス・キリストが人々を見守り導いてくれるという意味があり、赤=血と愛、白=純白・純潔、緑=永遠の命や力強い生命力を表す色のストライプが使われています。

他にも、逆にすると「Jesus(ジーザス)」はイエスの頭文字を表現している、キャンディの硬さが強い信仰心を表すなど諸説あります。

7-7.ベルの意味は?

クリスマスベルは、イエス・キリストの誕生日を人々に知らせる「喜びの音を鳴らすベル」という意味があります。

また、ベルには悪魔を遠ざける魔除けの効果があるといわれています。

ベルの飾りには天使とセットの物が多く、これは天使がベルを持ちキリストの誕生を人々に知らせる役目があるといわれています。

7-8.天使の意味は?

イエス・キリストの母・マリアに「受胎告知」をした大天使・ガブリエルを表しています。

7-9.イルミネーションの意味は?

キリスト自身を象徴しているといわれ、「世を光で照らす灯り」という意味があります。

昔はろうそくが使われていましたが、火事の危険があるため最近では電飾が使われるようになりました。

7-10.ジンジャークッキーの意味は?

ツリーの飾りに使われることも多く、人型のクッキーは「ジンジャーブレッドマン」ともいいます。

ジンジャーブレッドマンの発祥は16世紀です。イギリス国王のヘンリー8世が、当時大流行していたペストの予防にショウガが効果的であることを知って、国民に食べることを推奨しました。

その後、国民が国王に似せて人形のジンジャークッキーを焼くようになったのが起源といわれています。

ショウガは体を温め、ペスト以外の病気の予防にも効果的であることから、無病息災を願ってクリスマスの時期に作って飾るようになったのです。

8.まとめ

クリスマスの由来や起源、飾りの意味などをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

クリスマスとはイエス・キリストの生誕を祝う日で、古代ローマで冬至の頃に行われていたお祭りが原点のようですね。

クリスマスはクリスマスツリーに飾りつけをして盛り上がり、家族や恋人、友人からプレゼントをもらい楽しむものという方がほとんどだと思います。

クリスマスについてもっと深い意味を知ると、さらに特別なイベントになることでしょう!

今年のクリスマスは娘と飾りつけを楽しみながら、飾りの意味などをお話ししたいなと思います。

ぜひ、皆さんもクリスマスの意味を覚えて、クリスマスの準備から楽しんでくださいね!

コメント